ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

最終更新日: 作者:月寅次郎

ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

「ギボシ端子のかしめ方」を紹介しているページは、ネット上に多数ありますが、どれも教科書通りの方法が多いです。

もっとはっきり言ってしまうと、「教科書をそのままコピペして作ったようなページ」ばかりです。

「ギボシ端子とカシメ工具の相性」や、「導体径が細く、しっかりカシメられずにすっぽ抜けが多発する場合の対処」など、実地現場で発生しがちな失敗パターンや対処法について、詳しく書かれたページはあまり見受けられません。

…というわけでこのページは、そのような失敗対処や、裏技的な部分にも注力して書いています。

下の方に書いてあるのは、わたし独自の方法であり、決して教科書的ではないかもしれません。

もしかすると、同じ方法でやってる人もいるかもしれませんが、少なくとも誰かに教わったわけではありません。独自に編み出した方法です。

ですので、決して『推奨』でも『おすすめ』でもありません。

やる場合は自己責任で、抜けないか、切れないか、充分な圧力でかしめられており、接触圧力が確保されているか、確かめながら施工して下さい。

ネットに書かれてある事を鵜呑みにして、何も考えずに作業すると、たいていろくなことにはなりません。

「本当にこんなやり方で大丈夫なのか?」と疑いながら、「この人はこう言っているけど、もっと良い方法があるのではないのか?」と、自分の頭で考えながらやることが重要です。

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処) ← 現在のページ(今ココ!)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

-

ATOTO amazonストア

- ATOTO 公式楽天市場店

-

ATOTO 公式サイト(英語版・日本語非対応)

-

ALPINE amazonストア

-

Carrozzeria amazonストア(Pioneer)

-

KENWOOD amazonストア

ギボシ端子

上の画像の、小さな銀色の円筒形金具が『ギボシ端子』です。

左がオスで、真ん中がメスです。

左の透明のチューブは「カバー」です。

ギボシ端子は、個数に余裕を持って多めに買っておくことをおすすめします。

慣れないうちは特に、(後述のように)かしめの途中で線が抜けて失敗することも多いからです。

個数の多い端子セットほど、一個当たりの単価も安くなりますし、必要個数に余裕を持って揃えておくことで、安心して作業ができるというものです。

● エーモン ギボシ端子セット

ギボシ端子のかしめ方

まずはケーブルの被膜を剥いて、導体を露出させます。

剥く長さをどの程度が適正かというのは、上の画像を参考にして下さい。

導体をかしめる部分の端子の長さとぴったり同じか、ほんの少し長いくらいが適正です。

ほんの少し短いくらいであれば、実使用上で障害が出ることも少ないですが、それは接触圧が充分であり、いくら引っ張っても抜けない程度のかしめ圧が確保されている場合に限ります。

自動車用ハーネスの場合は、軽量化のために導体がギリギリまで細くされていることも多く、導体径が細めのために、接触圧や抜け止めが不十分になりがちな場合は、よくよく配慮して作業しましょう。

(今回の作業は、そのようなケースに該当します)

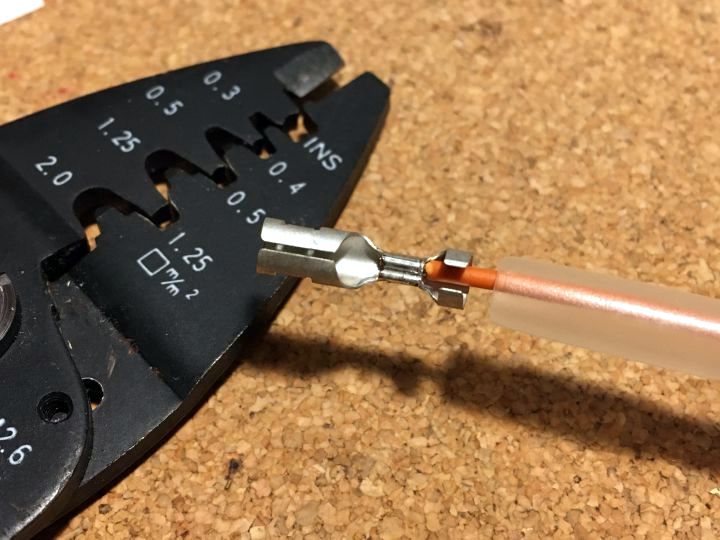

上の画像のように、ギボシ端子を圧着工具にカパッとはめ込みます。

まずは『1.25』で仮締めです

このようにして、ぐっと握り込んでカシメます。

まずは導体のみをカシメます。

ケーブルを押し込みすぎて被覆部分が被ってしまわないように注意します

導体の太さに応じて、『0.5』も使って、さらに強く圧着します。

徐々にカシメ径を小さくしていくところがポイントです。

どこまで小さい経を使うかは、その時使用する導体外径に左右されます。

この時は『0.5』まで締めれば充分という感じでした。

圧着工具から端子を外します。

(たまに、工具に端子が噛み込んで、外れにくい場合もあります)

この状態で一度ケーブルを引っ張ってみます。端子からケーブル抜けてしまう場合は、適正なカシメとは言えません(失敗です)

新しいギボシ端子を用意して、もう一度カシメてみて下さい。

一度カシメた端子を再利用したいと思うのが人情ですが、端子を一度でも締めると、導体の再挿入は非常に難しくなります(やってみると判ります。入らないのです)

すっぱりと諦めて、さっさと新しいギボシ端子を充てがった方が、早くて楽で確実です(そもそも一度締めたギボシ端子は、再利用するものではありません)

ちなみに上の画像の「カシメ」ですが、はっきり言って今一つです。

よく見ると判ると思いますが、かしめられている導体が上側(右側)に偏っています。

(できれば均等が望ましいです。)

もう少し導体外径が太ければ、しっかりカシメが決まったとも思うのですが、このケーブルはギボシ端子と導体径が今ひとつ合っておらず、いくぶん作業がやりにくく感じました。

(そのため、何度かカシメが決まらないことがあり、カシメた後にケーブルの『抜け』が発生し、何度かやり直すはめになりました)

導体のカシメが終わったら、次は被覆も含めたカシメです。

被覆も合わせてかしめることで、より一層抜けにくくなります。

ここでは『INS』を使ってカシメていますが、前述のようにケーブルの外径はさまざまです。

そのケーブルの太さに応じた、最適なカシメ穴を使ってカシメて下さい。

2箇所のカシメが終わりました。

オス側と合わせてみましょう。

ギボシ端子は、メス側の中央に爪があり、オス側のくびれた部分を咥え込むことによって、抜けにくくなると同時に適正な接触圧力を保ちます。

カバーをかければ、ギボシ端子同士の接続の完成です。

カシメても抜ける場合

導体外径が細く、どうしても抜けてしまう場合、もしくは抜けないけれどもカシメ圧が不十分で不安を感じる場合の対処法です。導体を2倍の長さに剥いて、Uの字に渡し、ダブルでかしめます。

この方法だと、導体径が実質2倍になりますので、大抵の場合しっかりカシメられます。

ただ、教科書通りのやり方ではありませんので、自己責任でやりましょう。

こんな方法を取らざるをえない場合は、そもそも導体経が細すぎて、端子に合っていないのが原因です。

もっと太い導体を使用するか、より細い導体に適した端子を使用するべきです。

そういう意味では、この方法は「他にやりようが無いので、仕方なくやる場合の対処法」です。

(仕事でそのような場面に出くわした場合は、指導係に相当する人にきちんと訊ね、その方の指導に沿って対処して下さい)

● エーモン 圧着工具&端子セット

『抜け』が頻発する場合

前述の引っ張り抜けテストで、毎回抜けてしまう場合は、導体径が合っていないか、端子と工具の形状相性が悪い場合が考えられます。ちなみに、エーモンのギボシ端子にはエーモン製の圧着工具が相性が良いと言われています。

どうしても『抜け』が多発する場合は、思い切って先に被覆側をカシメてしまうというのも一つの方法です。

導体側を後でカシメたからといって、カシメ圧が高くなるわけではありませんが、工具と端子の相性が悪く、抜けテストをする度に『抜け』が発生してしまい、その度に端子が無駄になっている場合は、妥協して先に被覆側をかしめ、抜けテストを行わずに締めてしまうというのも一つの手段です。

この場合、抜けテストを行うことはできませんので、とにかくさまざまな手段(カシメ穴)を用いて、(導体が破断しない程度に)ガチガチに締めてください。

● ホーザン 圧着工具

圧着工具とギボシ端子の相性

圧着工具とギボシ端子の相性が悪い場合は、まずギボシ端子が『溝』にすっぽり収まりません。まっすぐ入れようと思っても、サイズが微妙に異なるため、斜めになって嵌ってしまうのです。

斜めに入った状態で無理やり圧着しても、たいていうまくいきません。

これを避けるために、事前に小型のラジオペンチを用いてギボシ端子を適宜調整し、形状を整えてから圧着するというのも一つのやり方です。

(個人的にはよくやっています)

このような作業は、本来必要無いものですので、やらなくて済むならそれにこしたことはありません。

もしかすると、わたしが持っている圧着工具がたまたま不良個体なのかもしれません。

(使用工具については後述しています

外被を剥く際、芯線を切らずに被膜だけカットするには

失敗とまでは言わないまでも、ケーブル被膜を剥く際、芯線まで刃が入ってしまい、撚り線のうちの何本かを切ってしまう事は、よくあります。少しくらいであれば構いませんが、芯線の径を間違えて大幅に切り落としてしまった場合は、一旦導体をカットして、再度やり直した方が賢明です。

この「被膜剥き時の意図せぬ芯線カット」ですが、精度の高い工具(後述のホーザン製ワイヤーストリッパーなど)を使用し、正しい芯線カット穴を選択して、丁寧に真っ直ぐ刃を入れれば、まず問題は起こりません。きれいに被覆だけがカットされます。

極細の撚り線の場合は、芯線が切れることも皆無ではありませんが、それはわずかであり、機能上全く問題にならないレベルです

ただこの、「正しい芯線カット穴」というのがどれだか判らない時も多々あります。

その場合は、太い穴から順番に刃を当てていくと良いでしょう。

実際に切ってみて、被膜の途中までしか切れていないようなら、もう一段細い穴を使って順番に刃を入れ、最終的に被膜が切れたところでストップです。

この方法ですと、芯線より細い穴を当ててしまい、芯線をざっくり切り落としてしまう失敗が防げます。

カッターで被覆を剥く場合

そもそも世の中のほとんどの人は、ワイヤーストリッパーを持っていませんので、カッターで被膜を剥こうとする人も多いと思います。カッターで被覆を上手に剥くポイントはいくつかありますが、重要なのはキレキレの新品カッターの刃を使わないことです。

一般的なカッターの刃は、刃角がかなり鋭角ですので、少し使い込んで切れ味がやや鈍ったくらいが丁度よくなります。

カッターの刃を折って新しい刃を出してしまうと、切れ味が良すぎて芯線まで刃が入ってしまうことがあります。

(VVFケーブルのように、導体線経が太ければそんなことはありませんが、細いケーブルだと起こりがちです)

カミソリのような切れ味の刃で、芯線だけをきれいに剥くというのは、そこそこ繊細な作業が必要です。

少し鈍ったくらいの使い込んだ刃であれば、芯線で刃が止まることが多く、却って使いやすかったりするものです。

ナイフで被膜を剥く場合

カッターと比較すると、刃の角度が鋭角過ぎない電工ナイフを使う方が、芯線を切り落としにくいというのはあります。ただ、電気資格を目指しているわけでもないのに、わざわざ電工ナイフを用意するのは…。という人も多いでしょう。

その場合は、オルファクラフトナイフでも代用可能です。

安価で多用途に使え、個人的にも好きなナイフの一つです。一見片刃のようにも見えますが、厳密には両方向から刃付けしていますので、それほど左右差もありません。

今回のカーナビ取付作業でも、インパネカット後の加工作業で実際に使っています。

● オルファクラフトナイフの解説と改造:オルファ クラフトナイフ - タフに使える現代的な切り出しナイフ

皮一枚残すつもりで切る

ナイフで切る場合の被膜カットのポイントは、「被膜をすべてカットせずに、皮一枚残すつもりで切る」ということです。結果的に全て切れてしまった場合は、それはそれで構いません。

皮一枚残すように切ることを心がけることで、芯線をざっくり落としてしまうことが防げます。

ナイフの切れ味がかなり鈍っていたり、芯線が太めで切れ落ちにくい場合は、直接芯線に刃が当たるまで切り込みを入れるのも一つの方法です。(ケースバイケースでその時々の最善の方法を考え、作業に当たりましょう)

本当に薄皮一枚残すようにして上手に切れた場合は、被膜を引っ張ることで、伸びてちぎれて被膜を除去することができます。

このように、

- 新品キレキレのカッターで切らない

- 薄皮一枚残すつもりで刃を入れる

線径自体が細いケーブルや、極細多芯ケーブルの場合は難易度が増しますが、失敗を繰り返すことも上達への近道です。

いろいろなやり方を試してみてください。

なお、電気工事士の方は、電工ナイフを使って器用にVVFケーブルのシースを剥いたりしますが、あれは電源用の太い単線なので、そもそも芯線を落としにくいというのもあります(電工ナイフくらいでは傷しか入りません)

(車内配線に使われている、線径の細い多芯ケーブルとは、かなり勝手が異なります)

ちなみに、被覆が硬く分厚く、太めのケーブルの場合は、ケーブルを反らせるようにして刃を入れていくと、少ない力で刃を入れることができます。

どこまで刃が入っているかも視覚的に判りますので、少しずつ刃を入れながら、外皮だけをカットをすることが可能です。

(ただこのやり方は、電気工事士の実技試験的には、決して好ましい方法ではありません。電気資格を目指している人には非推奨です)

圧着工具、圧着ペンチ

こちらが圧着工具(圧着ペンチ)です。

これが無ければかしめることができません。(必須工具です)

わたしが使っているのはエンジニアのPA-01という製品で、名称は「コードプライヤー」となっています。

ただこの製品自体は、はっきり言うとあまりおすすめではありません。

ワイヤーストリッパーの切れがイマイチで、ハート型になっているダイス部分の形状が甘く、カシメ時に左右端がゴッツンコして、なかなか下方向に食い込んでくれません。

意味不明な表現だと思いますが、実際に使ってみると判ります

手頃な価格の電工ペンチとしては、フジ矢の電工ペンチの方がしっかりしていておすすめです。

エンジニアというと、ネジザウルスで有名な工具メーカーです。

ネジザウルスはネジ溝を舐めたネジが回せるということで、『スゴイ便利工具』のような宣伝がなされた結果、ホームセンターなどでの取り扱いも増えましたが、ネジザウルスが出るまでは無名メーカーに近い存在でした。

ネジザウルスはやたらと宣伝されてはいますが、個人的な意見を述べさせてもらえるならば…、

「手の握力に頼ったネジザウルスよりも、倍力ロッキング機能の付いた本家本元のバイスグリップ(ロッキングプライヤー)の方が、よっぽどスゴイ」と思うのです。

どうしてあの工具があそこまで持ち上げられるのか、わたしはいまだに判りません(ステマでしょうか?)

現在では、ネジザウルスもバイスグリップのコピー品を作っているありさまです。

名優クリント・イーストウッドは、映画「グラン・トリノ」の中で、リタイヤした整備工を演じましたが、

本人をして、「潤滑剤、レンチ、それにダクトテープ、腕さえありゃ、これだけで家のモノは何でも直せる」と言うシーンがあります。

ここで「レンチ」として登場しているのが、実は「バイスグリップ」です。

(日本語字幕で「レンチ」となっているのは、「バイスグリップ」が日本人には馴染みが薄すぎて、何のことだか判らない人が出るため、意訳したものと思われます。

「潤滑剤」というのはWD-40のことですが、こちらも日本では知名度が低いため「潤滑剤」をいう訳になっています。(WD-40はアメリカでいうところのCRC 5-56に相当する浸透潤滑剤です)

このバイスグリップについては、マグネットトレイ、ピックアップツールとともに、役立ちツール・ベスト3 のページでも紹介しています。

こちらがホーザンのワイヤーストリッパー「P-967」です。

ケーブルの被覆を剥くための工具です。

(P-967はAWGゲージ用、P-960はミリサイズの導体用です)

これが実に素晴らしいです。

径の精度が非常に高く、被膜はスパッと切れるのに、導体まで余分にカットすることがありません。

使っていて気持ちが良いです(さすがホーザン)

昔仕事で毎日使っていた工具ですが、かなり酷使して切れ味が鈍ってきたため、一度買い直しをして、現在これが『2本目』のP-967です。

ホーザンは、電工系や自転車系の工具に強いですが、信頼できる工具メーカーの一つです。

正直言うと、圧着工具もホーザンにしておけば良かったと思います。

ちなみにこのP-967ですが、スプリングやハンドルグリップが、『交換用』として単体で販売されています。そういったところも、プロの方に信頼される要因の一つです。

● ホーザン ワイヤーストリッパー

工具にはこだわりましょう

工具は、しっかりしたものを選定しましょう。

「弘法筆を選ばず」と言いますが、わたしは弘法の域には永遠に達し得ない素人サンデーメカニックですので、せめて工具だけは良いものを使い、工具の良さで腕の悪さをカバーするようにしています。

(少し謙遜して言っています。実際は シリンダーヘッドのオーバーホールをやったりもしています)

安物工具も時と場合によっては使いようですし、日本の一流どころ以外の工具メーカーも、技術水準が上がってきており、充分な精度と品質を誇るようになってきています。

ですがやはり一流メーカーは、素材そのものの品質や表面処理の精度が高く、可動部分の『あそび』の具合も絶妙です。勘所がよく分かっています。

(ラチェットのギア送りの感触などに、如実に違いを感じます)

ちなみにわたしの工具ですが、ソケット工具は3/8サイズがコーケン、1/4サイズはFACOM(ファコム)の旧タイプを使っています。

● FACOM ラチェットセット 1/4"ドライブ

コンビネーションレンチはスタビレー、メガネレンチはPROTO、

普通のドライバーはPB、貫通ドライバーはKTC、ラチェットドライバーはSnap-On、

その他にも、クニペックスやらバーコやら、いろいろと使っています。

本当に優れた工具は、良い意味で古びません。

上の画像にあるファコムやSnap-onも、現行タイプの最新型ではなく旧モデルではあるのですが、往年の名機的な風格があり、今でも愛用している人は多いです。

3/8のコーケンにしても、Z-EALが発売される前のモデルを使っていますが、あれはあれで良いものです。

買い揃えたのは90年代ですが、未だにカタログ落ちせず、現役で使えています。

完成度が高く、良い意味で成熟したモデルは、仕様がころころ変わりません。

品番も全く変わらず、何十年も継続販売されています。

そういう製品は、リセールバリューも落ちませんし、安心して使い続けられます。

ラチェットの内部パーツが摩耗してきても、メーカー側が確実に部品を供給してくれます。

何でも「100均」で買って済ませ、要らなくなったらすぐに捨ててしまう人も多いですが、工具は品質によって違いの出る道具です。

はなから興味がなく、違いが判らない場合は、高い工具を買っても意味はありませんが、DIYが好きで道具好きな方でしたら、しっかりした工具は買うに値するというものです。

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処) ← 現在のページ(今ココ!)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

サイトのトップページ