GPSアンテナ取付

GPSアンテナ取付

Androidナビ(ディスプレイオーディオ)を装着するにあたり、既存のGPSアンテナは端子形状が異なるため、使い回しができませんでした。

そのため、古いGPSアンテナを外して、ナビ付属のGPSアンテナを取り付けなければなりません。

このページでは、GPSアンテナの取り付け、反射板の自作と設置、ケーブルのまとめ方について、実作業の様子を解説します。

なお、既存配線で、フルセグ地デジアンテナ(4本)と、ETC2.0用のDSRC接続ケーブルは使わなくなりましたが、これらの不要配線もまとめと処理についても言及しています。

(前ページ:「カーナビ作動確認」)

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付 ← 現在のページ(今ココ!)

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

-

ATOTO amazonストア

- ATOTO 公式楽天市場店

-

ATOTO 公式サイト(英語版・日本語非対応)

-

ALPINE amazonストア

-

Carrozzeria amazonストア(Pioneer)

-

KENWOOD amazonストア

新しいGPSアンテナ(カーナビ付属品)

こちらが今回取り付けるGPSアンテナで、ATOTO A6G209PF の付属品です。

アンテナの下にある黒く四角いシートは、電波の反射板です。

GPS電波を反射させて受信性能を向上させる目的と、車両側から発せられるノイズ電波を遮断する目的の両方があります。

あくまでも補助的なものであって、それほど強力なものではありません。実際に比較したわけではありませんが、これを装着しなかったからといって、いきなり受信できなくなることは考えにくいです。

その下にある長方形の銀色シートは、自作の『GPSアンテナ設置補助板・兼電波反射板(大型)』です。

この電波反射板は、チューハイ缶から切り出したアルミの薄板でできています(自作品です)

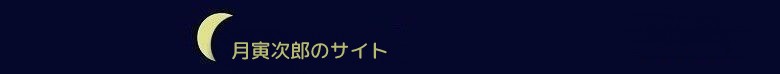

GPSアンテナは、左右のエアコンダクトの間に取り付けています。

きっちり固定せず、隙間に押し込んでいるだけではありますが、アルミ金属板が絶妙なテンションを保っているおかげで、きれいに嵌ってくれています。

ちなみに、既存のGPSアンテナは、右側のエアコンダクトの上に挟んで乗せているだけでした(後述してます)

新しいGPSアンテナは、既存のものよりやや大型で厚みがあり、エアコンダクトの上には乗りませんでしたので、左右のエアコンダクトの間の隙間に設置しています。

最終的なナビ取り付け時には、このアルミ板の表裏両面にダクトテープを貼って設置しています。

これは、アルミ金属板の縁と車両側が、走行振動によって擦れ、異音や傷、ケーブル外装の被覆剥がれ等が生じないようにとの配慮からです。

(テープ側を金属板よりもワンサイズ大きめにして、上下から挟むように貼ることで、金属板のエッジが柔らかく接するよう配慮しています)

アンテナケーブルの向きは、前回と変えて横方向に出してみました。

(なぜ横向きを選択したかについては、後述しています)

今回使用したダクトテープは、アサヒペンの「パワーテープ」です。

ダクトテープは「ゴリラテープ」が有名ですが、amazonでの販売状況を見ると、長尺(25m)のものが多く、短尺(4.8m)の製品でも、「なんでそんなに高いのよ」と言いたくなる価格です。

アサヒペンのパワーテープであれば、4m巻という短尺サイズがお手頃価格で買えますので、実に便利です。

パワーテープ を見てみよう

パワーテープ を見てみよう

● アサヒペン パワーテープ 25m (amazon 商品ページ)

● アサヒペン パワーテープ 4m (amazon 商品ページ)

● アサヒペン パワーテープ (楽天で検索)

筆者はホームセンターで10m巻(中サイズ)を買ってしまいましたが、ここまでの長さは必要ありませんでした。正直「4m巻」を買えば良かったと後悔してます。

なお、パワーテープの兄貴分として、引張強度も粘着力も2倍強力な T-REXテープ もありますが、今回はそこまでの性能は必要ありませんので、パワーテープを使用しています。

● 関連ページ:ダクトテープの元祖はどこか?

GPSアンテナは、(上の画像のように)ダッシュボード裏のエアコンダクトとの隙間に挿入して設置しました。

車種によって、GPSアンテナの最適な設置位置はいろいろ変わってくると思います。

隙間が少なく、置く場所が限定されることもあるかと思いますが、適宜最適な場所を探してみて下さい。

(ちなみにこの車種は、スバルXVです)

GPSアンテナは、フロントスピーカーのネット下に隠して取り付けるケースもよくあります。

アンテナケーブルはそのような場合にも対応できるよう、充分な長さが設けられています。

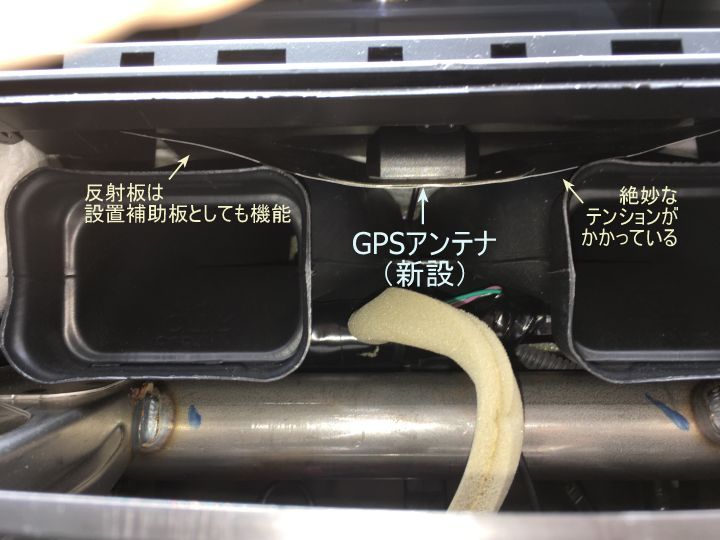

ただ今回の場合は、ナビの真上という極めて近距離に設置しているため、かなりの長さのケーブルが余ることになります。

これを上手に処理しなければなりません。

ケーブルの余剰分は、左右のエアコンダクトをケーブルリール代わりに使用し、巻き取るようにして収納しました。

なお、『巻き取るようにして収納』と書いてはいますが、きっちり密に巻くと、電線がコイルの役割を果たし、悪影響が出かねませんので、このあたりは配慮して施工しています。

また、アンテナケーブルを横出しにしていますが、これは、ケーブル取り回し方向がスムーズになるようにと考えています。

GPSアンテナ取付時の向き

GPSアンテナは、車の進行方向に向きを揃えて取り付ける必要はありません。GPSアンテナは、位置を検出するための機器であって、『どちらの方向を向いているか?』を検出する装置ではないためです。

(この車両の場合、90度真横にして取り付けていますが、何の問題もありません)

カーナビで表示される車の進行方向(向き)は、ジャイロセンサー等による慣性情報や、位置情報の移動軌跡データを総合的に演算・決定して表示しています。

エンジン始動後、特定の方向に少し走るまでは、ナビの方位が安定しない場合がありますが、それはGPSアンテナだけでは『車の向き』までは判らないからです。

(少し古めのカーナビだと)走行開始時の車の向きをナビが認識できずに、一時的に誤った方位を示す場合があります。

狭い駐車場で切り返しやバックで向きを変えて走り出した場合は、特にこの傾向が顕著になります。

この現象も、走行して移動することで初めて、ナビが「こちらが車の進行方向なのだ」と認識しているためです。

GPSアンテナ自体は、車の向きまでは検出しませんので、取り付け時の向きに関しては、気にする必要はありません(ケーブルの取り回しがスムーズに収まるような、取り付けやすい向きに設置しましょう)

GPSアンテナ取付時の水平度

GPSアンテナの設置の際に、どれだけ厳密に水平を取るかですが、「おおよそ水平であれば、それで良い」と思って下さい。GPSアンテナはダッシュボード表面に設置する場合も多いと思いますが、ダッシュボード面は少し傾きがあったりするものです。

そのような場合でも、極端に傾いていなければ、それで構いません。

それでもGPSとしては、(かなりの悪条件が重ならない場合)充分に機能します。

取付時に水平が取れていなくても、ナビの作動には実質的に影響ありません。

たとえ完全に水平を出して設置したとしても、坂道に差しかかれば、車両自体が水平でなくなります。ですので、あまり気にする必要はありません。

フィルムアンテナ を見てみよう

フィルムアンテナの多くは地デジ・ワンセグ用ですが、中にはGPS一体型のフィルムアンテナもあります。

● フィルムアンテナ (amazonで検索)

● フィルムアンテナ (楽天で検索)

アンテナとナビとの距離(電波遮蔽)

GPSアンテナを、ナビ等の機器に極端に近づけて設置するのは推奨できません。ナビが作動する際に電波が出るため、干渉してGPSアンテナの受信を妨げかねないからです。

(ノイズが乗ると、その分だけ正常な受信が妨げられてしまいます)

一説には「GPSアンテナは、ナビから20cm以上離す」とも言われていますが、ナビ側が発生させる電界強度も一様ではありません。ですので、20cm離したから大丈夫とか、20cm以内だからダメといった単純なものでもありません。

(おそらく20cmというのは、そこそこ余裕をもって算定した数値だと思われます)

当車両の場合は、GPSアンテナをナビのすぐ上に設置しており、距離的には15cmほどしか離れていません。

ですが後述のように、位置的にはディーラーが設置した場所とほぼ同じです。

(プロのメカニックも、この位置で問題ないとの認識なのでしょう)

実際、この場所でも実使用には何ら影響が出ておらず、快適に使用できています。

今回は、かなり大型の自作金属反射板(遮蔽板)を併用していますが、これは万全を期してというのもありますが、設置ステー的な意味合いで使っています。

遮蔽効果を高めたい場合は、アルミではなくスチール(鉄)の方が効果が高くなります。鉛ですとより効果的です。

GPSアンテナ用アースプレート を探してみよう

GPSアンテナ用の「板」は、『アースプレート』と呼ばれ、単品でも販売されています。

● GPSアンテナ プレート (amazonで検索)

● GPSアンテナ プレート (楽天で検索)

GPSアンテナ、受信電波の確認

アンテナ設置後は、電波が正常に受信できているか、念のため確認しておきましょう。

ナビを仮接続し、設定→端末と進んで「GPS」を表示させ、電波状況を見てみます。

上の画像は、ATOTO A6G209PFの「モード1」での電波表示です。

ロシアのGLONASS、アメリカのGPS、ともに受信できています。

受信している衛星の数も、それぞれ9と11で、合計20衛星を受信しています(充分です)

こちらはモード2、天球にある衛星の位置を示しています。

GPS電波を受信することで、ナビ側の時計も同期され、正しい時刻が表示されるようになりました。

GPSの作動は問題ないもようです。

ケーブルの余った長さの取りまとめ

ケーブルをコイル状に小さくまとめるのは好ましくないのですが、今回のように、ある程度大きめの巻き半径で、ゆるゆるにしておけば、影響は無視できる程度に小さくなります。ちなみに、小さめの径でギチギチにまとめてしまうと、ケーブルが『コイル』となってしまい、自己インダクタンスが上がって高周波電流の抵抗となり得ます。

スピーカーのネットワークにも、この特性が使われており、ウーファーに流れる高周波信号をカットするためにコイルが使用されています。(ちなみに、ツイーターの低周波カットには、電解コンデンサーが使われる場合が多いです)

ですので、余ったケーブルをまとめる場合は、小さな半径で巻いてまとめるのは、避けた方が良いです。

極端に気にする必要はありませんが、理想的ではないということです。

電工ドラム(コードリール)を巻いた状態で大電流機器を使用すると、コイルに起因する電気抵抗によってケーブルが発熱し、被膜が溶断、ショート、発火する場合があります。

大きめの電流の場合はこのような事故に繋がりますが、アンテナのような弱電流の場合、本来の信号レベルが低下する懸念があります。

GPSアンテナ、元々の取り付け状態

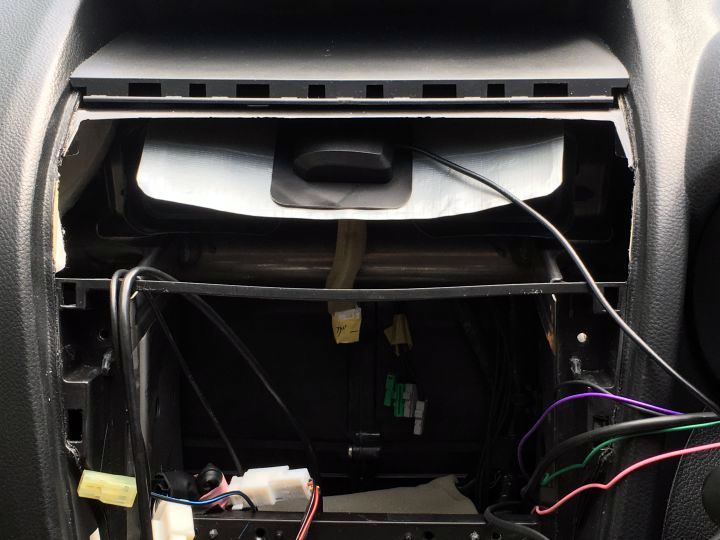

元々付いていたGPSアンテナの取り付け方法も、見ておきましょう。

(既存のナビは、新車購入時にディーラーで装着してもらいましたので、これはスバルディーラーの仕事です。「プロの仕事」というものを見てみましょう)

GPSアンテナは、右側のエアコンダクト上部とダッシューボード裏面に挟むようにして取り付けられていました。

接着や固定は無く、隙間に挿入されているのみです。

これで充分ということなのでしょう。わたしもこの配置を参考に、少し変更を加えて取り付けているだけです。

アンテナケーブルは、上の画像のように、緩く丸めて束ねてありました。

※ やたらとバカ丁寧に作業するのはプロの仕事ではありません。

必要にして充分な程度にとどめ、作業時間をかけずに短時間で処理をすませ、なおかつ不具合が決して出ないように配慮するのがプロの仕事です。(そういう意味では適切な配線処理だと思います)

GPSアンテナを引き出したところです。

アンテナ底面に貼ってある反射板は、剥がして新しいアンテナに取り付け、再利用しました。

このGPSアンテナは、ダイヤトーンサウンドナビの標準付属品です。

ATOTOナビの付属品より少しだけサイズが小さく、また、接続端子は樹脂カプラであり、ネジ止めではありません。

そのため流用ができず、一旦取り外して、ATOTOナビのGPSアンテナ(付属品)を別途取り付けることになりました。

地デジアンテナと、ETC2.0用ナビ連動DSRCケーブル

今回のナビ交換によって、フルセグ地デジアンテナ(4本)と、ETC2.0用のDSRC接続ケーブルは使用しなくなりました。

この2つの機能は、はっきり言ってしまうと個人的には必要ありません。

車でテレビを見ることはまずありませんし、ETC2.0とナビとの連動も、特段の恩恵を感じません。

高速道路を走っている時などは、このETC2.0が活用され、ナビと連動して道路情報を読み上げたりしてくれます。

とはいえこの機能、はっきり言ってしまうと、耳障りでうるさいだけにしか感じませんでした。

緊急性のある交通情報は、道路上の電光掲示板に表示されていますし、より細かい交通情報は、(PA停車時に)iHighWayをチェックすれば良いだけです。

(iHighWayについては、車で使っているアプリ のページで紹介しています)

なお、DSRCケーブルを外すことでETCとナビの連動ができなくなりますが、ETCは単体でも機能しますので、これまで通り高速道路のETC利用は可能です。

ETCの音声読み上げ機能が停止するため、エンジン起動のたびに音声で案内される「ETCカードが、セットされています」の機械音声も無くなりました。

これはこれで、耳障りな音声案内が一つ減りました。

(嬉しい限りです)

地デジ・ワンセグチューナー を探してみよう

やはり地デジは必要という場合は、汎用品の車載チューナーを後づけすればOKです。

● 地デジ・ワンセグチューナー (amazon ランキング)

● 地デジ・ワンセグチューナー (楽天 ランキング)

ETCの稼働状態については、ETCアンテナのパイロットランプを目視で確認すれば良いだけです(上の画像の青いランプがそれです)

また、ETC本体にも青いパイロットランプが設けられおり、こちらでも確認可能です(上の画像)

ナビとETCの連動において唯一良かったのは、高速道路を出る際、ETC通過後に料金を読み上げてくれることでしたが、この機能も、無ければ無くてもたいして困りません。

このように、ETC2.0とナビとの連動機能は、「あんなもん、最初から要らんかったんや!」という印象です(個人の感想ですが、本音です)

今回のナビ交換によって使わなくなった2種類のケーブルは、自己癒着テープでひとまとめにし、ナビ収納場所の右奥付近のステーに結束バンドでくくりつけて固定しています。

この地デジアンテナ線とDSRCケーブルについては、現状で使用しない配線ですので、全部引っ剥がしても良いのですが、そうなるといろいろと作業的に面倒ですので、このようにしています。

万全を期す場合は、接続カプラをスポンジ等で覆った方が良いのでしょうが、この状態で走行しても全く異音が出ないことは確認済みですので、この状態のままにしています。

自己融着テープ を検索してみよう

自己融着テープ を検索してみよう

● 自己融着テープ (amazonで検索)

● 自己融着テープ (楽天で検索)

自己癒着テープとは、「のり」でくっつくのではなく、テープ同士がお互いにくっつきあう自己融着性を持つテープです。

(主にブチルゴムでできています)

この分野では、NITTO製に定評があります。

「セパなし」とは、剥離紙の無いノンセパレータータイプのこと。「セパなし」の方が使いやすくておすすめです。

● 関連ページ:自己融着テープとは? 使い方のコツ

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付 ← 現在のページ(今ココ!)

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

サイトのトップページ

結束バンド を探してみよう

結束バンド を探してみよう