カーナビ取付 配線接続、固定

最終更新日: 作者:月寅次郎

カーナビ取付 配線接続、固定

ここまで手間はかかりましたが、ナビとインパネ装着の目処は付きました。

細かなフィッティング作業も、問題なさそうです。

それでは実際に、ケーブルを接続してナビを取り付け、インパネを装着してみましょう。

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定 ← 現在のページ(今ココ!)

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

カーナビの取り付け

それでは、最終的なナビの取り付け作業に移ります。

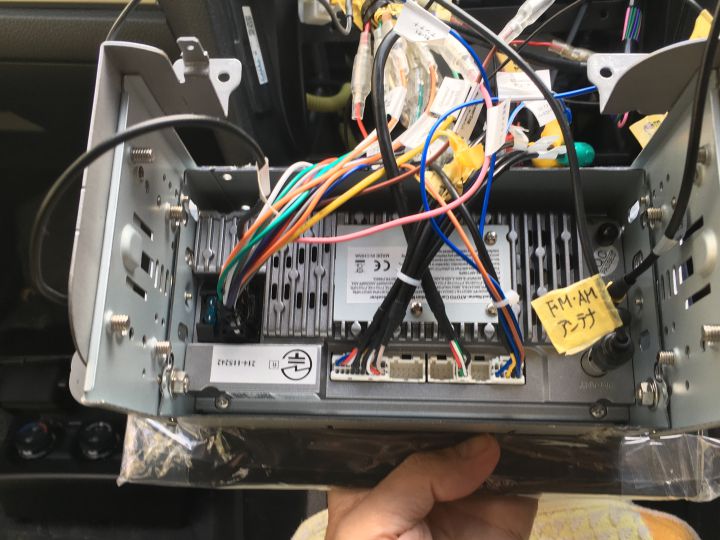

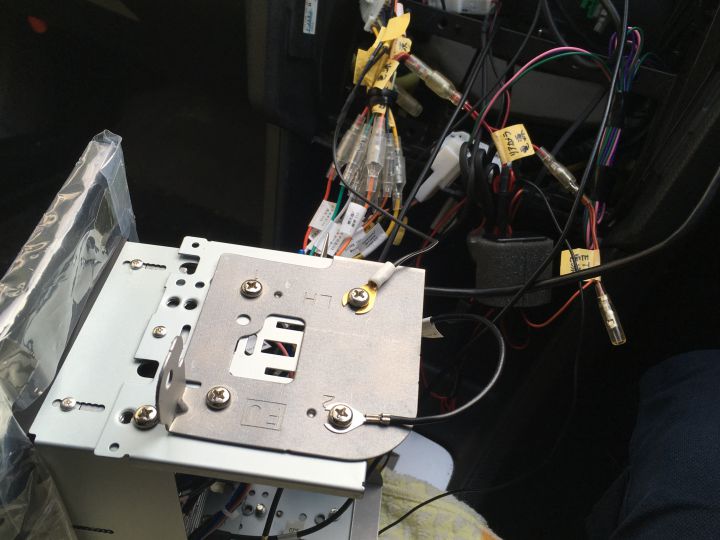

改めて、配線をすべてナビに接続します。

ナビの接続と作動は、一度テストして確認済みですし、使用しなくなった配線の処理も終わっています。

ここまでくれば、カプラを嵌めて、ETCやバックカメラのアースを繋ぎ、配線をまとめるだけの作業です。

カーナビの配線・接続

従来型の地図内蔵ナビと異なり、筐体の奥行きが非常に浅いですので、配線を押し込むのに苦労することもありません(ナビ後方のスペースが広大にあるため、適当にケーブルを放り込んでも問題ないくらいです)

上の画像はケーブル類の接続を済ませたところです。

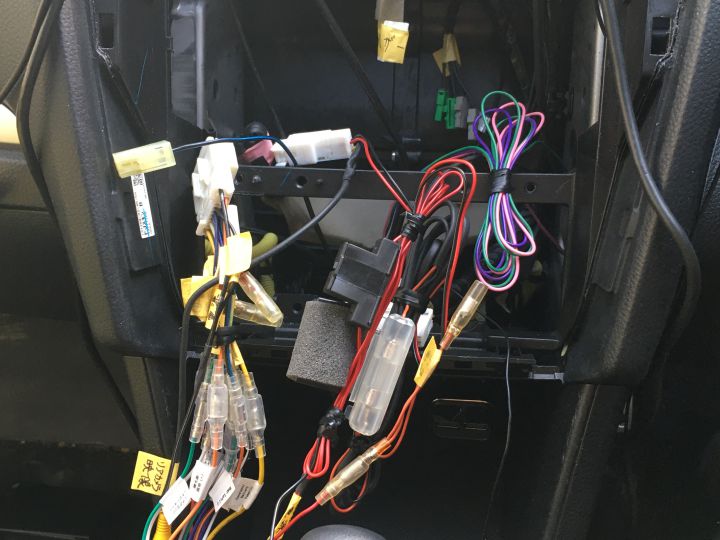

配線の結束、整理と取りまとめ

接続完了後、ケーブルの結束(とりまとめ)を行いました。

(自己融着テープと結束バンドを使用しています。選び方や使用方法については、下記リンクをご参照ください)

配線類をきれいにとりまとめるか、それとも、どうせ見えないので適当にぶち込んでおくかは、人によって差の出るところです。

ディーラーやショップでは、このあたりは最低限の事しかやってくれません(何しろ外から見えないのですから)

既存装着のナビを取り外す時も、

「ケーブルの『まとめ』はこの程度?押し込んでいるだけで、結構ぐちゃぐちゃ」と感じましたが、だいたいそんなものです。

(この車両はディーラーで新車購入しており、スバルのオプションナビの施工もディーラーが行ったものです)

● 関連ページ:結束バンドの選び方

● 関連ページ:自己融着テープとは?

このような、目に見えない部分まで丁寧に仕事をしたい場合は、自分でやるしかありません。

人にお金を払って仕事をしてもらうと、あくまでも採算の取れる範囲内でしか、作業はなされません。

それ以上やってしまうと、利益が出ずに赤字になって、最終的には会社が潰れますので致し方ありません。

いかに短時間で手際よく、無駄なく仕上げるかも、プロの仕事のポイントなのです。

後々不具合やクレームの出ないよう、要所要所はきっちり処理するものの、(良い意味で)手の抜ける部分はしっかり抜いて利益を出すのも、優秀なプロのあり方です。

わたしはプロではない「サンデーガレージメカニック」ですので、楽しみながら時間をたっぷりかけて作業を行い、なるだけ手を抜かずにやっています。(なにしろ自分の車ですから)

アース配線をシャーシステーに落とす

ETCとリアカメラのアースを、ナビ側のステーに落とし、アースを共通化させます。

(車体側に落としても構いません)

アース端子の向きがどちら方向であれば、固定時のケーブル屈曲が最も少なくなるか、といった事も、できれば考えて作業に当たりましょう。

たいしたことではありませんが、美しいフィッティングと施工後の不具合の少なさは、小さなことの積み上げで実現されるものです。

使用端子は、エーモンの クワ型端子(穴径φ8)などです。

反対側のステーの状況です。

手前側がナビ本体のアース、奥側が20Pカプラに繋がっているアースで、ここから車両アースに繋がっています。

オーディオに詳しい方は、「一点アースが望ましい」とおっしゃるかもしれませんが、「理論上は最善」であったとしても「体感では差が出ない」場合はよくあります。

今回の場合では、「一点アース」よりも「確実な締結と屈曲の少ない配線経路」を優先して作業しています。

インパネの装着(上部・エアコンルーバー)

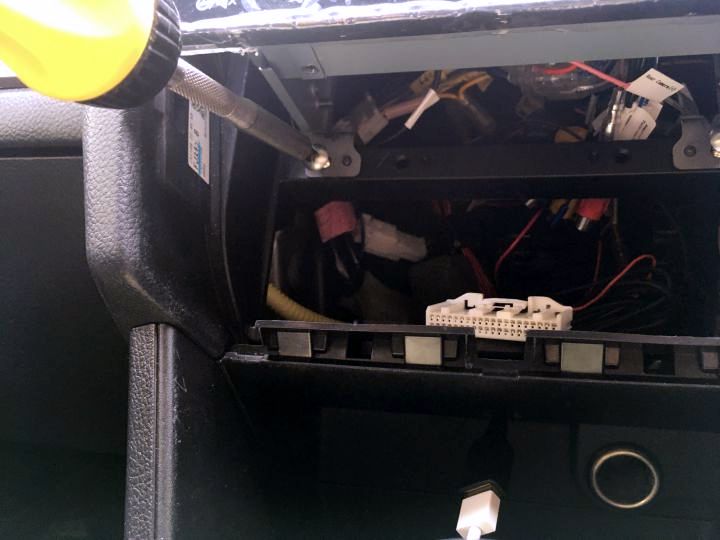

ハザードスイッチのカプラをはめ込み、あらかじめカットしておいたインパネ上部(エアコンルーバー部)を装着します。

ここだけ見ると、最初から分割式のインパネに見えますね。

(切断面をきれいに処理し、丁寧に加工するのは重要なポイントです)

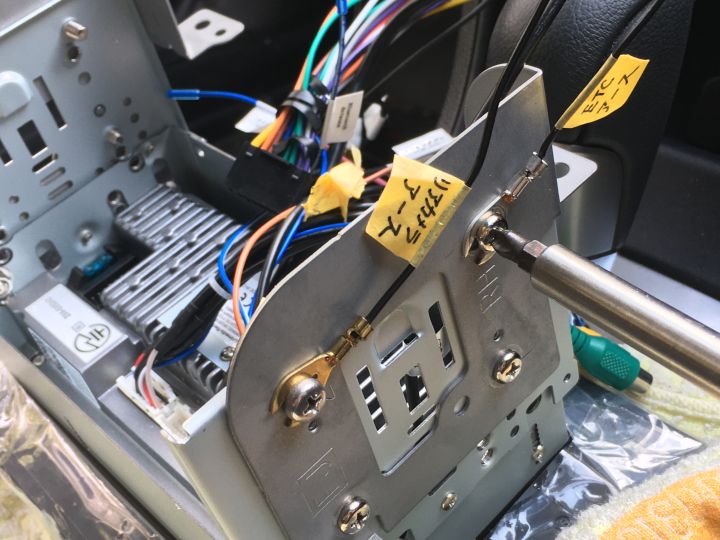

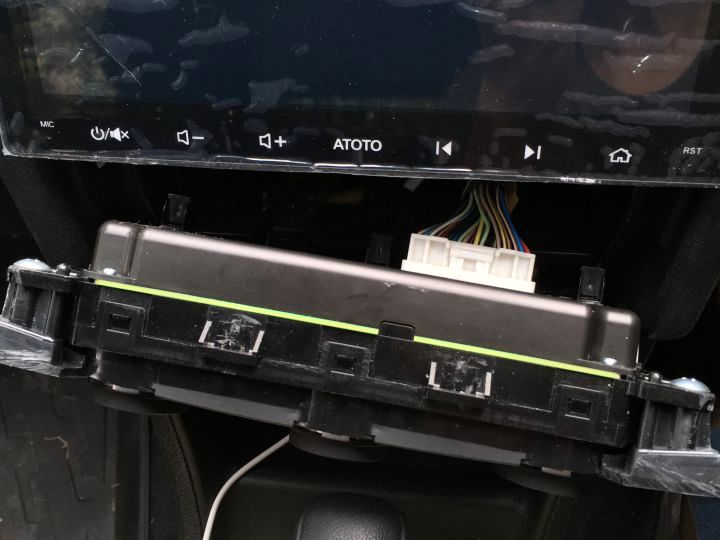

ナビのネジ止め・固定

ナビの固定ネジ(左右側面の2本)を締結します。

使用しているのは、Snap-on ラチェットドライバー(旧タイプのハードグリップ、シグニチャー限定品)です

ドライバーの挿入方向がいくぶん斜めになっていますが、この状態でもネジ締結は可能でした。

ドライバーの入る隙間が無いようであれば、板ラチェット(ドライバービットがそのまま使用可能な、薄板タイプのラチェットレンチ)を隙間から差し入れて回そうと考えていましたが、そこまでの必要は無かったようです。

とはいえこの状態はドライバーが斜めに入っており、ネジ頭とビットの嵌合が不完全な状態で回すことになります。そのため、それなりのテクニックと配慮は必要です。

力任せにゴリゴリ回すと、斜めの状態でネジが入っていきますので、ネジ受けの溝がバカになりかねません。

ネジの「締め/緩め」は、誰でもできることですが、工具使いの中でも最も奥深い作業の一つです。

ネジ溝の状態を指先に感じ取りながら、ネジを傷めないように優しく、なおかつ緩まないように締めましょう。

ネジ受け側の素材が、金属なのか樹脂なのか、金属であればクロモリかアルミかステンか、そういった点にも配慮して、トルクのかけ具合を調整しましょう。

側面固定ネジを締め終わったところです。

使っているのはビット交換型のラチェットドライバーですが、ドライバービットの嵌合が良いのか、それとも帯磁が強かったのか、ビット先端がはまり込んでネジ側に残ってしまいました。

(指を突っ込んで外しました)

下側の固定ネジ(2本)を締め込めば、ナビの装着は完了です。

ナビの取付作業が完了しました。

改めて装着した状態を見てみましょう。

(このような感じになりました)

この後は、ナビの下部にエアコンスイッチパネルを装着します。

インパネの装着(下部・エアコンスイッチ)

エアコンスイッチのカプラを引き出して…、

エアコンスイッチを接続します。

後はエアコンスイッチを、ナビ下部に嵌め込みます。

エアコンスイッチの装着完了です。

円形スイッチのリングカバーが未装着ですが、これは切り欠きを合わせ、押し込んで嵌めるだけです。

カーナビの装着が完了

エアコンスイッチのリングカバーも装着しました。

ほぼすべての作業が完了し、カーナビ装着作業の目処が付きましたので、液晶保護用のビニールを剥がします。

ジャジャーン!

ツルピカの液晶画面が現れました。

インパネの中間部分(サイドパネル)の装着がまだですが、それ以外は完成です。

装着が完了した時点で改めて思うのですが、やはり9インチ型ナビを選択して良かったと思います。

10インチ画面では(このスバルXVの場合)ハザードスイッチやエアコンパネルの操作に支障が出かねません。

この9インチ画面でも、わずかながらの操作性悪化や、送風の妨げがある事は否めませんが、この程度であれば、デメリットよりも大画面ナビのメリット恩恵の方が優っており、「思い切って装着して良かった」と断言できるところです。

保護フイルム、貼るならこのタイミング

画面の保護フイルムを貼るのであれば、なるだけ早いに越したことはありません。

画面の保護フイルムを貼るのであれば、なるだけ早いに越したことはありません。液晶保護用のビニールを、剥がすと同時に貼るのがベストです。

全面タッチパネルのモデルであれば、製品前面をすべてカバーでき、新品と同様の状態を維持できます。

使用感の無い製品は、中古であってもリセールバリューが高くなり、製品買い替え時の出費を抑えることが可能です。

ATOTO用保護フィルム を見てみよう

● ATOTO S8 フイルム (amazonで検索)

● ATOTO S8 フイルム (楽天で検索)

● ATOTO A6 フイルム (amazonで検索)

● ATOTO A6 フイルム (楽天で検索)

● ATOTO F7 フイルム (amazonで検索)

● ATOTO F7 フイルム (楽天で検索)

バッテリー接続

ナビの取付作業は終わりましたので、バッテリー端子を接続し、車の電源を復旧させます。

バッテリー端子は鉛でできており、金属のなかでもかなり軟らかい素材です。

ですので、指一本でトルクを確認しながら締め付けすぎないように締めていきます。

(とはいっても、緩んで外れると最悪ですので、それだけは避けるべく配慮して、適度に締め込みます)

画像の工具は、長年使用しているPROTOのメガネレンチです。

アメリカの著名な工具メーカーの一つですが、輸入元の兼ね合いから国内正規代理店が撤退したようで、並行輸入品以外はほとんど国内販売されなくなり、そのため知名度も低くなってしまいました。

● 関連商品:CARMATE メモリーキーパー

バッテリー交換時の、車のメモリー、各種設定消失防止用です。

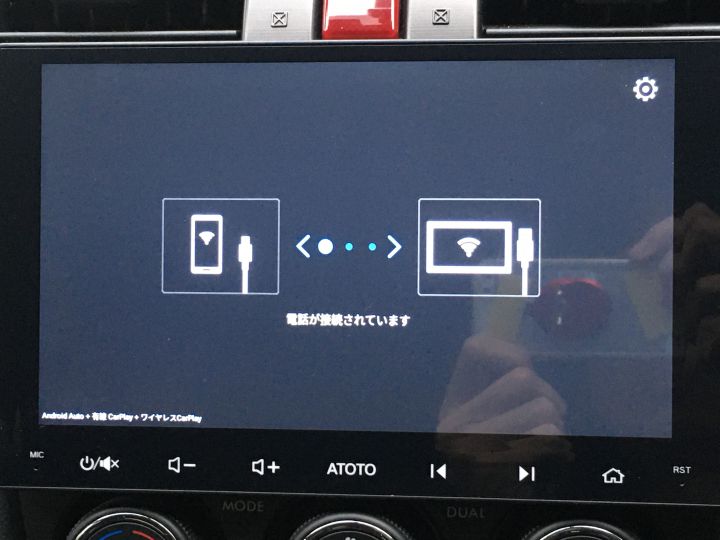

カーナビとスマホを接続

それでは電源を入れてスマホと接続してみましょう。

上の画像は、ATOTOナビとスマホを接続している際に表示される画面です。

カーナビとスマホの接続には、Bluetoothと有線接続の2種類がありますが、筆者は有線接続で使用する場合が多いです。

急いでいる場合はBluetoothの方が楽で良いですが、有線接続だとスマホの充電もしてくれます。

また、Bluetooth通信よりも有線通信の方が、わずかではありますがスマホ側の負荷が少ないと思われます(ただし、大きな違いではありません)

追記:ワイヤレスは楽!

「主に有線接続で使用」と書きましたが、最近は横着して、無線接続しか使わなくなりました。

「主に有線接続で使用」と書きましたが、最近は横着して、無線接続しか使わなくなりました。乗車時に、いちいち接続しなくてよいのは、やはり楽です。

スマホのバッテリーが心もとない時は、ナビ側とは無線接続を維持した状態で、シガーソケットからUSB充電しています。

充電もワイヤレスで行う場合は、スマホ用ワイヤレス車載充電器(ホルダー)を使えばOKです。

(筆者はスマホリングを常用しているので、ワイヤレス充電が使えませんが、充電もQiワイヤレスの時代ですね)

ステイタスの確認

ATOTOナビの右上には、現在のステイタスが表示されています。

(CarPlayに移行する前の状態)

モバイル電波強度、Wi-Fi電波強度、Bluetooth接続、スマホバッテリーの状態などが表示されています。

(すべて正常に作動しています)

スピーカーのピクトグラムの横に数字の「2」がありますが、これは、現状の音量ボリュームの値が「2」になっているという意味ですね。

CarPlayでの表示

CarPlayも問題なく作動しました。

エアコンスイッチのリングを嵌め、サイドパネルを装着すると、このようになりました。

(画像は、ATOTO A6G209PFを起動し、CarPlay表示にした状態です)

サイドパネルは、磁石の位置や硬質スポンジの厚みを繰り返し調整し、チリがぴったり合うようにしています。

マグネット装着ですので、近づけるだけで自分からスポッと嵌ってくれます。

ナビ取り付け後は積極的にドライブに出かけ、ケーブル取り回しの干渉によって異音が出ないかを確認しました。今のところ全く問題は出ていません。

これだけきれいにフィッティングできていれば、誰もDIYで作業したとは思わないでしょう。

インパネのカット作業に試行錯誤したため、一度で最適なカットラインを出せなかったのが心残りですが、下側のカットラインは液晶画面の裏に隠れて見えませんので、外観上の問題は出ていません。

素人作業ですので試行錯誤ややり直しもあり、時間がかかりましたが、最終的にはよくできたと思います。

ATOTO A6G209PF 今の価格を見てみよう

● ATOTO A6G209PF (amazon 商品ページ)

● ATOTO A6G209PF (楽天で検索)

同じ9インチで、より高性能を目指すなら、S8G2094MS

● ATOTO S8G2094MS(amazon 商品ページ)

● ATOTO S8G2094MS(楽天で安い順に検索)

これで、ナビの交換・取付作業は一旦終了です。

これ以降は、細かな設定やファームウエアの更新など、ATOTOナビの使いこなしを解説します。

それではまずは、ナビのファームウエア更新作業からみていきましょう。

● 次ページ:ファームウエア更新(ATOTOナビ)

ナビの設定作業については、こちらのページ 「ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)」で解説しています。

ナビ交換と取付の目次(自分でDIY)

- ナビ交換・取付(メインページ)

- カーナビの選び方

- ATOTO A6G209PFを購入

- ATOTO S8G2094MSを購入

- インパネ外し(鏡を使ってカプラを楽に外す)

- ナビロックボルト取り外し

- カーナビの配線・接続ケーブルの確認

- カーナビ専用ハーネスの自作

- ギボシ端子のかしめ方(よくある失敗と対処)

- カーナビ作動確認(仮接続)

- GPSアンテナ取付

- カーナビ取付 ステー装着

- カーナビ取付 インパネカット加工

- カーナビ取付 配線接続、固定 ← 現在のページ(今ココ!)

- ファームウエア更新(ATOTOナビ)

- ATOTOナビ設定(記録しておくと役に立つ)

- 使用後レビュー(Carplayナビ、メリットは大きい)

- Androidカーナビ、気になる点(今後の改善に期待)

- 車で使っているアプリ

サイトのトップページ